摘要:于雪域高原磨炼 在人生道路攀登

王赞赞

上海援藏联络组成员、上海市徐汇区援藏干部(挂职日喀则市委办秘书科)。

时光如流,岁月如沙,转眼间三年援藏工作已接近尾声。三年在时间的长河中不过是短暂的瞬间,但再短暂也能成就岁月的芳华,三年援藏可以说是我人生迄今最难忘、最为宝贵、最值得珍藏的一段时光。

“巍峨珠峰屹云霄,静静地扶起天地之苍茫。”珠峰之乡——日喀则,阅读他,让人神往;走进他,让人奋发;融入他,让人深沉。

我热爱这片神奇的高原,处处铺陈着壮丽的山水,流淌着悠久的历史,积淀着厚重的文化,滋养着伟大的精神,吸引着我去品味、去感悟。

我珍惜这份光荣的使命,来日喀则参加援藏工作,是组织的信任,更是我个人的幸运,面对这份使命,我融入了心血和追求,写满了情感和寄托。

我更难舍我的援藏同仁们,三年来,我们共同见证了党的十九大四中、五中、六中全会绘就新蓝图,共同庆祝了新中国成立70周年和党的百年华诞,共同经受了疫情防控等严峻考验,共同参与并亲历了全面小康愿景的实现,尤其是共同品读践行习近平总书记在考察西藏期间重要讲话的精神内涵,共同将“特别能吃苦、特别能战斗、特别能忍耐、特别能团结、特别能奉献”的历史传承,与“高于高原”的援藏精神熔铸贯通,汇聚成锐意创新、不断攀登的奋进力量!

世界上最快乐的事

莫过于为信仰而奋斗

人生是用来奋斗的,只有不驰于空想、不骛于虚声,永不停息地奋斗,才能增添生命的厚度,收获事业的成功,实现价值的永恒。2019年刚进入珠峰之乡-日喀则,上海援藏领队孟文海同志就旗帜鲜明地提出,“珠峰虽高,但比珠峰更高的是‘信仰’,只要心存信仰,就能克服千难万险,最终到达胜利的顶峰”,为我们这一轮援藏工作奠定了“为信仰而奋斗”的主基调。

比珠峰更高的“信仰”是什么,是习近平总书记时任上海市委书记期间对上海援外干部“建功立业、历练人生”的殷殷嘱托,是“缺氧不缺精神,这个精神就是革命理想高于天”的“援藏精神”,是上海历批援藏干部人才舍小家、顾大家、卫国家,植根心间的家国情怀。

在信仰的感召下,上海援藏在奋斗中接续奋进,聚焦核心目标,在前辈们打下的坚实基础上,进一步深化精准扶贫精准脱贫,帮助上海对口援建日喀则五县在2019年前全部实现脱贫摘帽,横跨26年、涵盖1至9批干部人才的上海援藏联络组在2021年获“全国脱贫攻坚先进集体”荣誉称号。上海援藏在奋斗中攻坚克难,聚焦国家战略,克服大雪、大风、雨季、塌方等自然灾害以及新冠疫情的影响,在亚东县高标准建设边境小康村,全力打造“洞朗守边第一村”,在助力戍边兴边、维护国家领土中发挥了积极作用。上海援藏在奋斗中惠民利民,医疗援藏三年内“带土移植”690余项先进经验和技术成果在日喀则落地生根,154项新技术填补西藏空白;教育援藏帮助受援地区教育均衡发展,日喀则市上海实验学校中考、高考成绩连年位居自治区前列,受援五县教育水平稳步提升;在民生基石持续夯实的基础上,上海援藏助力日喀则向着“学有优教、病有良医”的目标不断迈进。

对于常年晕车的我来说,进藏后跟随援藏领队频繁穿梭于日喀则下至1600 米、上至5600米的各个海拔高度进行调研考察,坐车驰骋在山路上一天少则三个小时、多则近八个小时,某一天突然发现晕车这个“顽症”竟然消失了,可谓是个人在奋斗之余所收获的意外之喜。

发展无止境,要紧跟时代步伐

探新招、求突破

“脱贫摘帽不是终点,而是新生活、新奋斗的起点”。自进藏起,上海援藏联络组临时党委就引导大家要时刻审视时代赋予我们这一批援藏人的新使命,既要攻坚克难不辱使命完成脱贫攻坚的历史性任务,又要深入思考解决绝对贫困后如何进一步助力日喀则实现高质量发展。

日喀则地处西藏西南部,位于雅鲁藏布江和年楚河的交汇处,拥有独具特色的地理风貌,拥有珠峰等壮美的自然风光,拥有扎寺伦布寺等丰富的人文历史资源,作为“世界青稞之乡”,更是拥有品类丰富的特色农产品。独特的自然、人文、历史文化,是日喀则发展文旅产业、在取得脱贫攻坚胜利后进一步发展的最大禀赋。

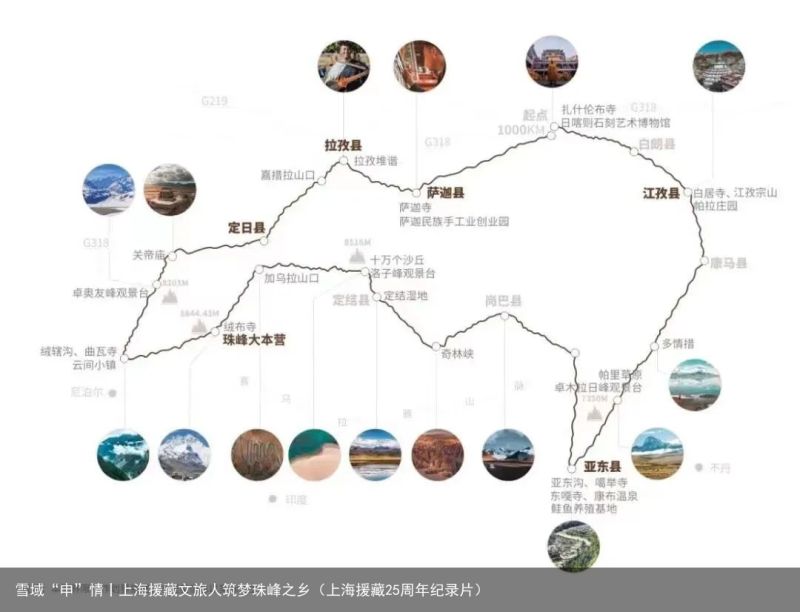

为此,上海援藏联络组审时度势,迅速在内设部门-宣传文秘部原有工作职能中增加了文化旅游相关工作内容(简称“文旅部”),我也被安排进入文旅部参与相关工作。在走遍上海援建五县、作出充分调研的基础上,我们确定了“文旅先导、三产融合、乡村振兴、智慧赋能”的工作主线,牢牢抓住以“珠峰”为代表的日喀则特有的世界级旅游资源,全力打造“环珠峰生态文化旅游圈”,形成文旅产业为龙头带动高原农牧业、民族手工业等特色产业发展,为日喀则经济社会高质量发展注入新动力。

经过近三年的努力,如今“文旅先导”已初具格局:立足“环珠峰生态文化旅游圈”、围绕“对口五县中环线”和“定日小环线”开发重点,珠峰环线4日、7日和11日游已上线携程网并得到热销,涉及环线的交通、住宿、餐饮等旅游配套设施的服务能力得到显著提升,围绕珠峰IP所设计的文创和特色商品逐步进入日喀则文旅产品市场。特别值得一提的是上海援藏着力打造的“环珠峰生态文化旅游圈”核心地标-扎西宗珠峰小镇,已然成为众多旅游观光、登山探险和科学考察的知名打卡点。

身处品质消费时代,高品质的文创产品日渐在文旅产业中占据重要地位。江孜措吉百玛公司是江孜县当地的一家文化用品公司,创始人德吉的故事很励志,她从小家境贫寒,没上过什么学,曾是当地一名建档立卡贫困户,但生活没有压垮这位坚韧的女性,德吉用打工攒的钱,开始了艰难的创业。钱还没挣到多少,她就开始资助贫困学生,为大学生解决就业岗位,自己创业艰难,却先后给贫困学生捐款近37万元。虽然德吉对汉语只能听不能说,但通过翻译的交流,我们还是深深感受到了这位创业女性的淳朴、善良与坚强,以及处于创业瓶颈期的困惑。

为帮助德吉企业的产品优化升级,提升附加值,增强竞争力,在援藏领队和文旅部部长——上海市国资委援藏干部张坤同志的牵线搭桥下,我和江孜县团委书记央吉多次陪同德吉远赴上海英雄金笔厂有限公司“取经寻宝”,借助“英雄”钢笔的设计优势和优质工艺,融合汉藏文化元素,设计制作相关联名款钢笔。目前双方合作设计生产的系列用笔成为了日喀则文创产品市场上的重要品牌,其中为纪念西藏和平解放70周年打造的寓意“书写中华民族共同体新篇章”的“雪域高原英雄笔”,还被自治区采用为西藏和平解放70周年大庆活动用笔,中央及自治区领导亲临“雪域高原英雄笔”展柜进行工作指导,并购置钢笔表示支持,使我们深受鼓舞和振奋。

“这是亿万分之一的机会,却落到了我的身上。”德吉一直用这句话表达自己对上海援藏的感激之情。我们甚感欣慰的同时,更加坚定了借助上海发展优势、以“文旅先导”推动受援地乡村振兴、群众致富增收的信心。在“环珠峰生态文化旅游圈”的带动下,德吉这些当地创业人正在凭借自身的努力和对家乡的深情,用新思想、新理念、新技术影响周边群众,一起向乡村振兴、共同富裕迈进。

助燃青春逐梦

为雪域高原带来生生不息的活力

青年,是国家的未来和民族的希望,是最富有朝气、最富有创造性的群体。在上海对口援建五县中,扎根雪域高原的年轻人们是受援地持续发展根本的内生动力和强劲的内在活力,我们有责任为他们干事创业、塑造人生搭建更广阔的舞台、提供更丰富的机会。

随着新媒体经济的迅猛发展,细分化、定制式培养逐步成为上海援藏关于人才工作的重点模式。在上海援藏联络组的安排下,我先后带了两批日喀则学员,赴上海东方网、喜马拉雅等企业接受新媒体运营培训。两批学员几乎都是九五后,思维活跃、富有朝气,热衷于接受新鲜事物。作为土生土长的日喀则本地人,他们以民族传统文化、特色物产、悠久历史为傲,对于利用新媒体展示推介家乡大好河山、丰富物产、特色商品充满热忱。

在东方网,我们举办日喀则新媒体红人特训营,培养学员借助在线经济模式推介营销日喀则文化、旅游、特色产品的理论储备和实战能力。在喜马拉雅,我们举办日喀则音频主播培训营,培养日喀则本土音频主播,通过声音让全国乃至全世界更多网友能够“声游”日喀则,领略日喀则的人文历史和壮美风光,了解日喀则的特色产品和自然风貌。学员们收获颇丰,纷纷把所学所获运用于工作实践中:来自江孜县的“青稞妹妹”尼玛普尺是一名乡村工作者,她带领村里的农牧民一起,运用新媒体开展农产品直播活动,在网络世界推介自己的美丽乡村;来自日喀则广播电视台的尼玛措是一名新闻工作者,闲暇之余利用新媒体解读乡村振兴战略中国家出台的一系列强农、惠农、富农政策,引导更多人关注乡村振兴工作;来自珠峰脚下——定日县的教育工作者巴桑老师,在抖音等视频平台上讲述珠峰故事、传播攀登精神,短视频连续创下人气新高;在2021年举办的“世界之巅·攀登者论坛”和“‘珠峰严选’年度直播盛典”中,我们的学员还与专业主播一起担当特约推介员,深度挖掘来自珠峰之乡的馈赠好物,进一步为珠峰品牌引流,帮助日喀则当地特色产业开拓市场。

当然,人才的培养不会立竿见影,更不会一蹴而就,这是一个潜移默化的过程,这些影响会慢慢体现在他们的工作岗位上,体现在他们的人生观、价值观和世界观中。我们的初衷,就是要让日喀则的年轻人们深刻感受到,他们和千千万万的内地年轻人一样,正处在崇尚创新的时代,处在充满机遇的时代,处在人人都有可能出彩的时代,就像是在他们的心中埋下一颗种子,这股能量会在他们未来的某一时刻释放出来,推动他们把握机遇、勇毅笃行,在书写中国梦的雪域篇章中演绎各自精彩的人生。

天空没有翅膀的痕迹,但我已经飞过。回首这段岁月,我收获了很多,成长了很多,三载援藏成为了我人生路上极为重要的成长注脚。

今后,无论走到哪里,日喀则,这块给与我成长、教育和感动的地方,我会永远回忆和珍藏。日喀则的每一点变化,我都会关心;日喀则的每一步发展,我都会喜悦;日喀则的每一个突破与成功,都会带给我鼓舞,激励我在不断更新的赛道上永葆斗志、不断攀登!

转载自:上海援藏