摘要:啥是玻璃体浑浊?

2019来了,我十八了。

我有玻璃体浑浊,很多年了。

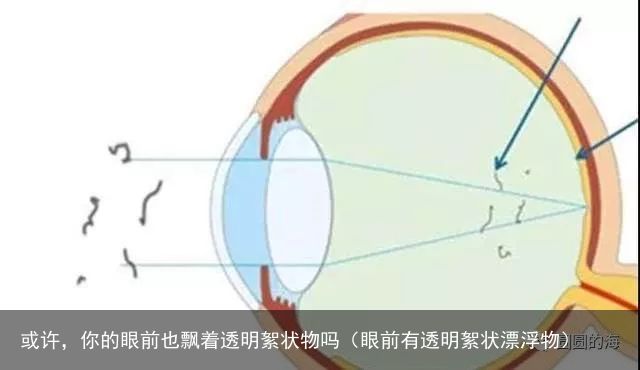

先声明,这篇短推不是什么科普文,只是我的一些絮絮叨叨。我相信,我身边有至少三分之一的小伙伴,眼前出现过透明絮状物;如果我没猜错,也许你们或多或少有一些近视。

我妈和我说这俗称“飞蚊症”,许多中老年人都有,特别是这一代会用手机的长辈们。如果你想看看自己有没有这一症状,可以尝试放空目光去看天空。天空忠于自然,它告诉你一切被技术奴役的可能性。如果你和我是同类的话,在淡淡的、苍白的天幕下,你的视野中也许会出现一些线条、图形或者黑点。它们初期没有颜色,也不会出现在视野焦点中,然而它时时刻刻抽象地荡漾着,提醒着你病态的存在。

那时候

我假装肯定絮状物们在六年级时第一次找到我。

我那时候悄悄和隔壁班的男生玩暧昧,小学生级别的。然而暧昧终究让人心动。课堂上时常发生的静默之中,我十有八九将目光飘向窗外树上的鸟窝,甜蜜的幸福使我嘴角常常浮现一抹笑。我记得毛D老师带我们做过一项关于那两坨鸟窝的观察。我同时幻想第一组靠窗边第二排左边桌洞底下藏着隐形人,也在我们班帮助和皮皮鲁一样幸运的孩子。

在我看向窗外时,我的视野里,一位渔夫正在弯腰劳作,驾着一叶小舟从我视野画布的左下方滑到右上方。我惊讶极了,再眨眼,明明已到视野中央的轻舟,又从左下方开始了他的徒劳无功。我默默注视着渔夫来来回回了好几次;然而我终究被点起来回答问题。

有时候

我小时候喜欢自作聪明,因此我老成地揣度这是太累的缘故。

那会儿,过去十几年一直陪着自己的小人儿刚走,我疑惑这是否为接替他的朋友。但是并不。渔夫的动作愈发机械,腰越来越驼,最终消逝在淡白色的天幕里。剩下的只有那徒劳无功的船。船也渐渐抽象成一个扳手;一个头头上钉了螺丝的扳手。我的目光越急切地追逐它,它跑得越快。

我渐渐知道这是自然对我的讽刺,对一切人类制造的发出淡淡辐射的电子产品的讽刺。它当然不会用语言和我说,不然我算是撞鬼了。自然在我放松一切戒备的时候当头棒击。每当我对着辛辣的生活感到绝望或者幸福时,它指派这些絮状物从纯净的现实中浮上来,漂浮到我的视野中,在我的心上烙下滚烫的深印。

有一次坐在草坪上看球。那天太阳明明不猛烈,然而我整个的右眼视野却突如其来地闪动。我的眼前像是开了时光隧道一般地流动,拉着我走向未知的旋涡。然而毕竟只有这一次,我当时担心而又悲哀地在记忆中回忆着十八年来见过的每一种颜色。总是反作用。记忆力的一切全是苍白的。

絮状物们越来越多。渐渐地他们在我聚精会神地参与人类互动时也悄无声息地浮现,提醒我,自己是一个有隐性疾病的人。我几度疑心致盲的可能性,然而母亲也给我吃了定心丸:普通人要长怀着灾难会较少地落在自己身上这一愿望。“闪光感”,这是我唯一记得的致盲词。从此我多了一项活动:分别捂住左右眼,再三确认那随时可能降临的闪光感还未降临。

还有

我到学校里来,有一次没拨通姥姥的电话,坐在操场上强迫自己听着第三语言的电台。我没有躺在草坪上望着天——我觉得能看见的一半的天中,那些明明暗暗的线条已经足够使人警醒了。

过了一会儿,两个低年级的学生走过来,问我是不是哭了,因为远远瞧见我捂完左眼捂右眼,他们以为我在悄悄地抹眼泪呢。其实我只是在试图追上永远追不上的透明絮状物。

最近

我盯着我们可爱的英语老师,他常常讲着讲着课文就自己演起来。我在他的脸上看到了非常熟悉的透明板手。

我去医院,熟识的医生和我说:她也有玻璃体混浊。以前不经常能看到,但现在随便看一面白一点的墙,只见黑点乱飞。我想着我认识她时她还是跟在主任后面的实习姐姐;如今已是独当一面的科室负责人,那么多家长点名要她跟病例。

我当然不知道什么时候黑点会找上我。现在它们是些抽象的线条,有时候我惋惜自己不是个画家,否则我一定可以画出一幅“玻璃体浑浊患者视角”这样的完美画作。我当然希望这一天能晚些到来。

最近我还在用好朋友送的“及时享乐”的手机壳。我有时候悲观得不可思议。我这贪生怕死的刚成年人,想好好地记着这些快乐片段,无论他们有没有玻璃体浑浊的陪伴。早上视力最好的时候,絮状物们都很清晰。晚上是醉生梦死的时刻,然而并不属于我。

福利

形状虽然和图示类似,然而真的出现在视野中时

感觉上也会完全不一样哦。

一个团子:

大家要少玩手机,好好享受耳清目明的每一刻。

欢迎关注圆圆团子运营的公众号圆圆的海~

过年时要少看手机,多和爱的人聊天哦:)